La experiencia de la deportación es algo que he intentado explicar porque, con demasiada frecuencia, el retorno al lugar de origen —sobre todo cuando es forzado— no se comprende en todas sus dimensiones. Los debates públicos que hoy advierten sobre “deportaciones masivas” no anticipan un riesgo futuro, sino que describen una realidad ya instalada: la expulsión de millones de personas ha sido, desde hace décadas, un pilar estructural de la política migratoria en países expulsores como Estados Unidos. En los últimos años, esta lógica ha sido replicada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que, bajo el discurso de la cooperación internacional, han adoptado políticas de contención, detención y deportación, profundizando así la criminalización de la migración en la región.

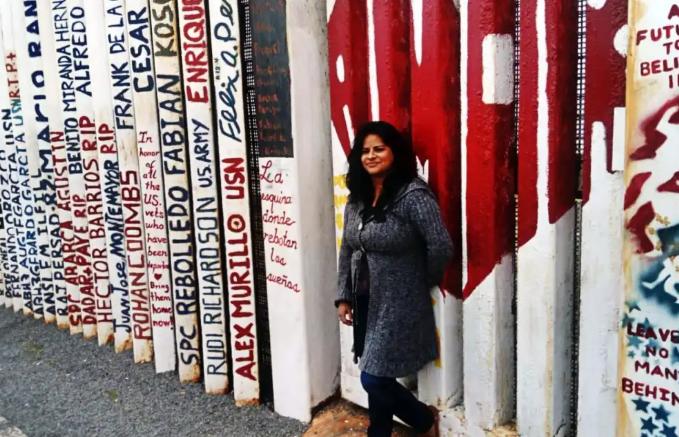

Cuando comparto con los medios de información la experiencia de haber sido detenida por las autoridades migratorias estadounidenses —fui interceptada una mañana mientras me dirigía al trabajo—, suelo enfatizar las condiciones que permitieron mi remoción expedita, sin manera de poder detenerla. Ese mismo día, por la tarde, fui devuelta por la garita de San Ysidro, a una ciudad desconocida, marcada por la inseguridad, sin haber tenido siquiera tiempo de asimilar cómo una vida de casi veinte años se había desvanecido en un instante. Quedé varada en una ciudad fronteriza sin apoyos institucionales. Esto ocurrió en 2009. Y, hasta el día de hoy, sigo viendo cómo esta historia se repite en las experiencias de quienes actualmente enfrentan este proceso: una experiencia abrupta, violenta, que te fractura el espíritu y el alma. Por eso creo que es relevante preguntarnos cómo se vive hoy la deportación, qué ha cambiado y qué permanece en las prácticas de expulsión de personas migrantes hacia sus países de origen.

Esa reflexión sólo puede partir de una mirada informada y con memoria: una conciencia de lo que ya se ha vivido en torno a las deportaciones. Sólo así dejaremos de sorprendernos ante los titulares que anuncian su supuesta “actualidad”, y podremos comprender que lo que presenciamos hoy es resultado de una arquitectura legal e institucional que, desde hace décadas, ha normalizado la expulsión como herramienta de gestión migratoria.

Deportación: el castigo sin delito

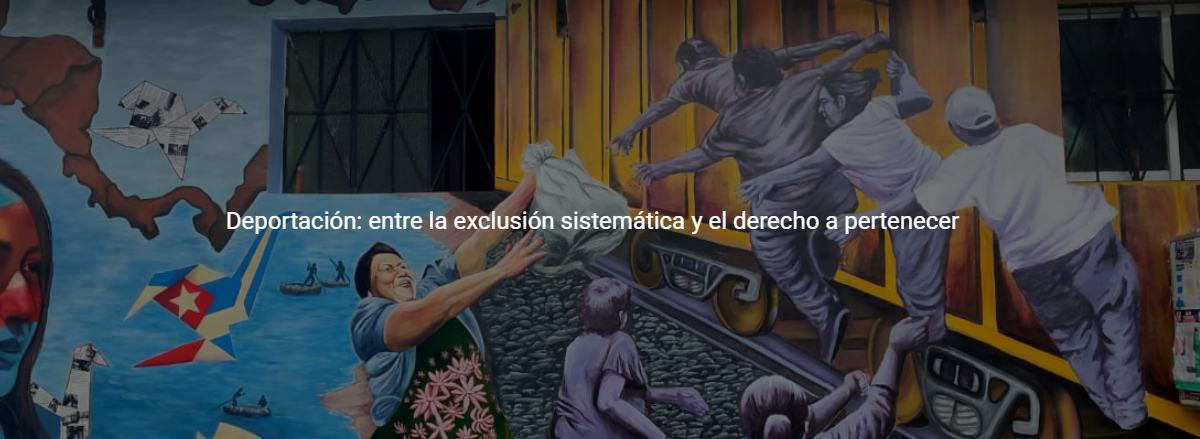

La deportación se presenta muchas veces como un acto “natural» del control fronterizo, una consecuencia justa para quienes se encuentran en el país “sin papeles”. Pero, en la práctica, la deportación es un mecanismo de exclusión profundamente violento. Implica mucho más que la remoción física de una persona. Es común que personas que han formado toda una vida en el país del que posteriormente serían expulsadas describan la experiencia como un duelo de muerte. Porque lo es: es una forma de muerte civil, y conlleva la pérdida de estatus, derechos, redes, pertenencia, afectos, y comunidades.

En el caso de Estados Unidos, las políticas de deportación se han endurecido progresivamente desde los años noventa. La política migratoria estadounidense ha evolucionado bajo el principio de la crimigración; es decir, la fusión entre el derecho penal y el derecho migratorio como eje de control y aplicación de la ley migratoria. Desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996, hasta el Patriot Act de 2001, se ha consolidado un marco legislativo que ha institucionalizado una “perversión del derecho penal” al servicio del control migratorio, con el consecuente debilitamiento de los derechos de las personas migrantes.

La legislación de 1996 modificó sustancialmente la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), mediante la imposición de sanciones penales a quienes ingresaran sin autorización al país. A ello se sumaron sanciones civiles, como la detención, la deportación tras audiencias y la inadmisibilidad automática por diez años para cualquier intento de reingreso. Posteriormente, la aprobación del Patriot Act, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, amplió la categoría de delitos considerados amenazas a la seguridad nacional. Esta ley sirvió como justificación para criminalizar a las personas migrantes bajo sospechas de terrorismo y expandir la capacidad del gobierno para detenerlas y deportarlas sin el debido proceso.

El resultado ha sido una ruptura entre los procedimientos migratorios y las garantías constitucionales. Mecanismos como las deportaciones exprés permiten la expulsión inmediata sin una audiencia justa ni acceso a una defensa adecuada. Paralelamente, se ha intensificado la aplicación de sanciones penales por reingreso no autorizado a personas previamente deportadas, quienes pueden enfrentar cargos de delito grave y, en algunos casos, sentencias de hasta veinte años de prisión. Ser una persona indocumentada en Estados Unidos implica quedar sujeta a un entramado legal diseñado no para proteger a las personas, sino para castigarlas. Se trata de una estructura jurídica que penaliza la mera existencia en territorio estadounidense sin autorización migratoria, y cuya culminación es la deportación, la cual no sólo separa físicamente, sino que prohíbe la posibilidad de volver a los vínculos familiares, comunitarios y afectivos que se han tejido durante años de residencia. No existe una valoración sobre el derecho a estar, a permanecer, o a recuperar la vida construida en ese país. La legalidad migratoria, tal como ha sido configurada, excluye deliberadamente cualquier consideración sobre arraigo, identidad o justicia social, dejando a millones de personas atrapadas en un sistema que convierte su humanidad en una irregularidad administrativa.

De este modo, se ha creado y fortalecido un sistema punitivo que niega a las personas migrantes las protecciones constitucionales aplicables en el ámbito penal, bajo el argumento jurídico de que la deportación no es un castigo, sino una medida civil. Así, los procedimientos migratorios operan bajo un doble estándar: criminalizan a las personas migrantes para acelerar su detención y expulsión, pero les niegan las garantías básicas del proceso penal, como la representación legal proporcionada por el Estado o el principio de proporcionalidad en la pena. Como resultado, se facilita la aprehensión de personas por parte de agentes de inmigración, quienes frecuentemente las obligan a aceptar su salida mediante órdenes administrativas, evitando el uso del proceso debido ante un juez de inmigración. Así es como EE. UU. ha construido una maquinaria con distintos mecanismos de expulsión: la deportación formal, la salida “voluntaria” y la autodeportación. Esta última ha cobrado especial visibilidad gracias a campañas de miedo instrumentalizadas como forma de control social, para que las personas indocumentadas opten por expulsarse por su cuenta —la forma más eficiente de la remoción (Goodman, 2020)—. Esta arquitectura legal no sólo ha invisibilizado las trayectorias de vida de las personas deportadas y retornadas de manera forzada, sino que también contribuye a su deshumanización, pues legitima su exclusión como un acto administrativo, cuando en realidad constituye una forma profunda de violencia institucional. Por ello, investigadores como Daniel Kanstroom (2012) han argumentado que la deportación debe entenderse como un castigo desproporcionado que viola principios básicos de justicia.

El discurso público sobre inmigración en EE.UU. a menudo se ha centrado en la construcción de un muro fronterizo y en una serie de acciones ejecutivas orientadas a restringir el ingreso de ciertas categorías de migrantes. Sin embargo, este discurso tiene una característica peculiar: se presenta como si estuviéramos ante fenómenos completamente nuevos —nuevas políticas, nuevas crisis, nuevas conversaciones sobre cómo el país desea tratar a las personas migrantes—. Es como si a nivel colectivo hubiéramos despertado recientemente de un largo coma, sin memoria del camino que condujo a la política migratoria estadounidense actual. Hoy hay condena pública ante las detenciones y deportaciones de madres, padres y miembros de comunidades con décadas de residencia en EE.UU. pero poco reconocimiento de que este tipo de expulsiones masivas fueron habilitadas por políticas diseñadas y fortalecidas en administraciones anteriores. De pronto, el estado actual de las cosas parece atribuible exclusivamente al gobierno en turno.

Aunque es cierto que la presidencia de Donald Trump ha adoptado un enfoque abiertamente antiinmigrante, tanto en su retórica como en sus acciones ejecutivas, tal enfoque no es exclusivo de esa administración. Al recuperar la conciencia sobre la historia tumultuosa de EE.UU. en materia migratoria, se hace evidente que las políticas y prácticas que hoy rigen la gobernanza migratoria tienen raíces profundas en decisiones bipartidistas que han racializado el control migratorio.

Lo que emerge, entonces, no es un giro repentino, sino la consolidación de un patrón continuo: el de las políticas racializantes que han convertido a ciertos grupos de personas migrantes en sujetos permanentes de sospecha, irregularidad, detención y deportación. Este marco, lejos de constituir una excepción, se ha normalizado en el aparato migratorio estadounidense, erosionando sistemáticamente los derechos de millones de personas en nombre de la seguridad nacional y el control territorial.

La respuesta mexicana: perpetuar la exclusión y la invisibilidad

La respuesta del gobierno mexicano ante las deportaciones desde EE.UU. ha sido reactiva y, en muchos casos, ha resultado insuficiente para enfrentar las necesidades de la población deportada. Aunque ya existe una experiencia nacional respecto a la recepción de flujos de retorno a gran escala —incluyendo las tres millones de personas deportadas bajo la administración de Barack Obama—, esto no ha derivado en una política pública de estado encaminada a responder de manera adecuada a lo que implica vivir una deportación. En todo caso, los discursos patrióticos que impulsan narrativas de retorno al país propio más bien invisibilizan la injusticia inherente del proceso de deportación, especialmente cuando dichos discursos no van acompañados de medidas concretas que respondan a la magnitud del fenómeno.

En primer lugar, la recepción de personas deportadas no ha estado acompañada por políticas públicas articuladas que contemplen de manera integral sus necesidades sociales, económicas y psicológicas. Si bien el Estado mexicano ha instrumentado programas de repatriación con el objetivo de brindar atención inicial, estas acciones se concentran principalmente en los puntos fronterizos de recepción, sin una visión de mediano o largo plazo que aborde el proceso de reintegración. Desde los estudios sobre migración de retorno se reconoce que las personas deportadas no necesariamente se reinstalan en sus entidades de origen; sin embargo, los apoyos gubernamentales continúan diseñándose bajo esa suposición. Los programas existentes siguen siendo fragmentados, con cobertura limitada y escasa articulación entre los distintos niveles de gobierno. Como resultado, la mayoría de las personas deportadas carece de acceso a servicios adecuados para su reintegración, y mucho menos a orientación legal sobre su derecho a reunirse con sus familias en EE.UU. A menudo, enfrentan una exclusión persistente tras la deportación, debido a la ausencia de infraestructura institucional que respalde su regreso. Quienes logramos cierto grado de reinserción lo hacemos a pesar de —y no gracias a— las condiciones que México ofrece en su proceso de recepción.

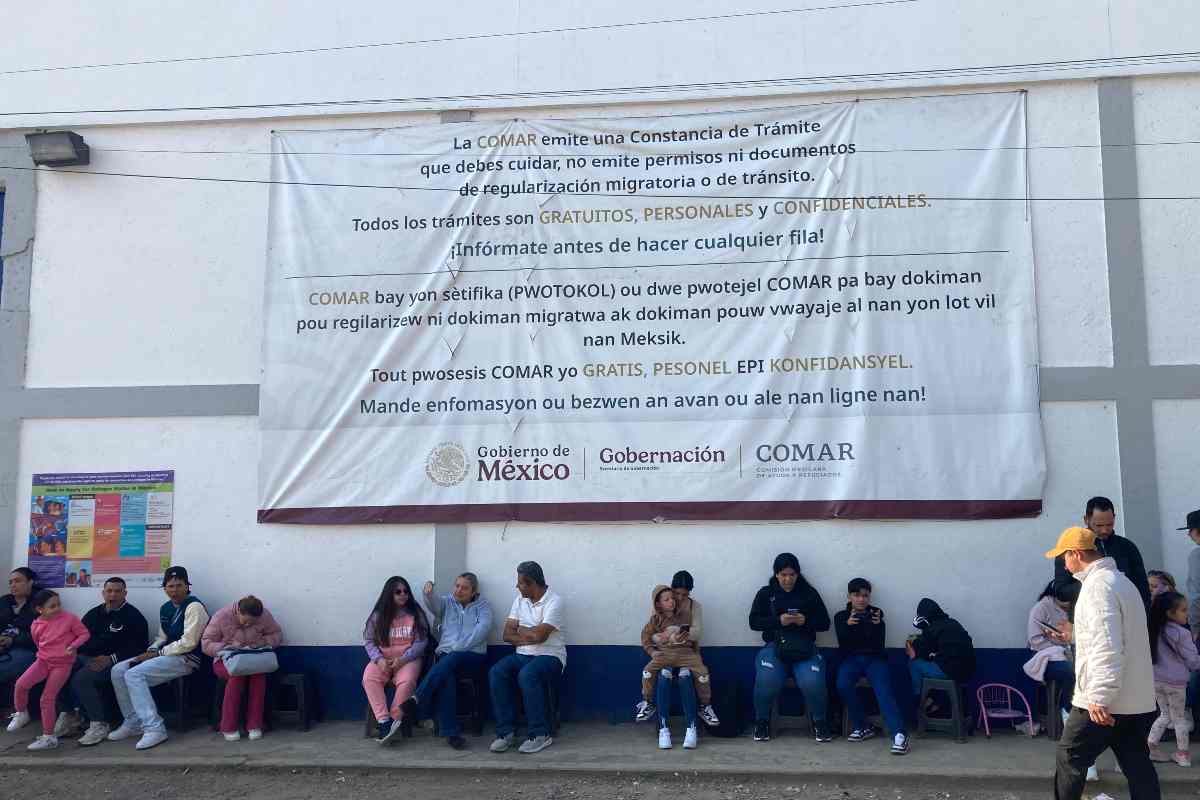

La postura del gobierno mexicano frente a la segunda administración de Donald Trump evidencia la debilidad estructural de su respuesta institucional, la cual ha estado más determinada por el contexto político bilateral que por un compromiso efectivo con los derechos de las personas deportadas. Por un lado, se anunció una estrategia para fortalecer la infraestructura de recepción en los puntos fronterizos. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno mexicano propuso dispersar los vuelos de repatriación hacia el sur del país, en un intento por responder a las presiones de Estados Unidos para descongestionar las zonas fronterizas del norte y desalentar intentos adicionales de reingreso.

Aunque esta medida fue presentada como una estrategia para facilitar la reintegración, bajo el argumento de acercar a las personas deportadas a sus lugares de origen, en la práctica ha tenido el efecto contrario: las aleja de sus redes familiares y comunitarias. De acuerdo con reportes recientes, más de un tercio de las repatriaciones se están realizando mediante vuelos hacia el interior del país, con una concentración significativa en localidades periféricas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Villahermosa y Tapachula. Contrario al discurso oficial, esta dispersión geográfica ha limitado gravemente el acceso de las personas deportadas a servicios adecuados y pertinentes a sus necesidades, colocándolas en una situación de mayor desprotección e incertidumbre.

Escuchar con memoria: hacia una justicia post-deportación

Uno de los desafíos más urgentes es desmontar la narrativa del miedo. La figura del migrante como “invasor” o “criminal” ha sido utilizada sistemáticamente para justificar medidas de exclusión. Estas representaciones no son neutras ni inocuas: legitiman mecanismos de vigilancia, detención y expulsión, y refuerzan estereotipos profundamente arraigados que impactan de manera desproporcionada a comunidades migrantes empobrecidas y racializadas. Al convertir al migrante en una amenaza, se facilita su deshumanización y se normaliza una política de seguridad que desplaza cualquier enfoque basado en derechos. En lugar de avanzar hacia modelos de inclusión y reconocimiento del otro como sujeto de derechos, se construyen muros, se externalizan fronteras y se criminaliza la movilidad. Se consolida así un sistema que responde al miedo con control y a la diferencia con castigo. La deportación no es sólo una política abstracta o un dato estadístico: se experimenta en el cuerpo, en el trauma, en la ansiedad y en la dificultad de reinsertarse. El cuerpo recuerda. Recuerda el miedo al arresto, la incertidumbre, la humillación de ser esposada, el silencio del trayecto de regreso involuntario, la confusión al llegar a un país que ya no se reconoce como propio. La deportación es esa herida abierta hecha política migratoria.

¿Qué hacer ante esta realidad? La respuesta no puede limitarse a reformas legislativas, aunque estas sean necesarias. Tampoco puede reducirse a respuestas políticas coyunturales que instrumentalicen a las personas migrantes como fichas en una negociación bilateral. Se requiere una transformación social que coloque a las personas deportadas en el centro de la política pública como sujetos de derechos. Una ética del cuidado y la reparación exige reconocer el daño causado, ofrecer apoyos reales —psicosociales, legales, comunitarios— y construir espacios genuinos de inclusión y pertenencia.

Desde esta vivencia, también emerge una verdad compartida: mi historia no es única. Es la de miles de personas que han sido expulsadas de lugares a los que pertenecen; al regresar, también enfrentan el rechazo o la indiferencia de la tierra que les vio nacer. En un contexto donde las cifras abruman y los discursos se endurecen, escuchar las voces de quienes hemos sido deportados/as se vuelve un acto de justicia. Pero esa escucha no puede ser superficial ni desmemoriada: debe realizarse desde la memoria colectiva de las tendencias históricas de la deportación. De lo contrario, corre el riesgo de reproducir el mismo silencio estructural que ha invisibilizado estas experiencias durante décadas.

Integrar estas historias al debate público no es sólo un ejercicio de empatía: es un gesto político necesario para subvertir el relato dominante. Porque si bien la deportación arrebata derechos, vínculos y trayectorias, también revela con crudeza las grietas de un sistema que excluye, margina y borra. Escuchar es apenas el primer paso. Lo que sigue es actuar: exigir justicia, reparación y dignidad para quienes han sido despojados de todo, menos de su voz.

Texto original aquí.